骑行25年,在深圳生活17年,曾执裁环青海湖、环喜马拉雅、环崇明岛等国内外自行车赛,深圳市自行车运动协会会长潘勇笑称自己“将爱好做成了工作”,他骑着心爱的自行车穿梭于鹏城的每一个角落,也见证了这座“赛事之城”的完美蜕变。

潘勇认为,活力、青春、创新等深圳特质,在一系列世界级赛事的承办中具象化了。他期待深圳以赛事为支点,撬动科技、生态、人文的协同发展,“‘赛事之城’的定位既是城市气质的彰显,也是成为全球体育赛事坐标的雄心壮志。未来我们需要在品牌独创性、跨境制度化、人才专业化等方面深耕,方能在国际体育城市版图中刻下‘深圳印记’”。

羊城晚报:如何看待深圳被定义为“赛事之城”?

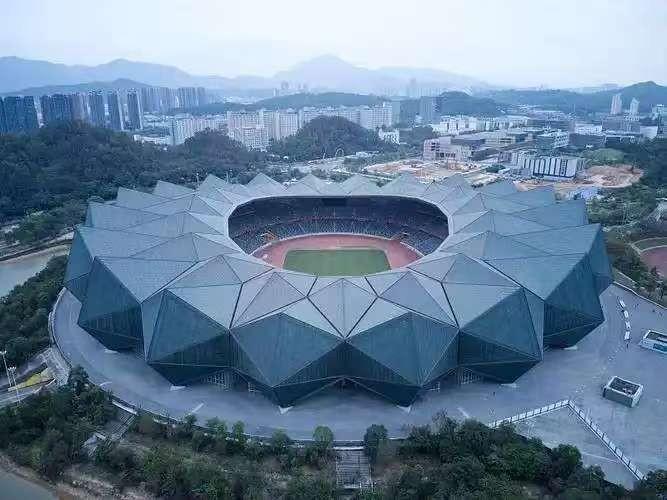

潘勇:深圳的“赛事之城”定位是其城市发展战略的重要一环,一方面,深圳通过承办十五运会和残特奥会、乒乓球亚洲杯、女篮亚洲杯、比利·简·金杯总决赛等大型赛事,以体育为媒介提升国际影响力;另一方面,赛事成为驱动城市能级跃升的引擎,如滨海景观改造、智慧场馆建设、低碳技术应用等,均以赛事为契机,推进城市全方位发展。这一定位不仅是体育产业的布局,更是深圳打造全球海洋中心城市、国际创新枢纽的综合性抓手。

羊城晚报:2025年国际顶级体育赛事扎堆落地深圳,原因是什么?

潘勇:深圳吸引顶级赛事落地的核心竞争力在于 “硬实力”与“软环境”的融合,整体环境的提升,城市场馆的升级,以及人才的引进和先进科学技术的应用,都为承办世界大赛奠定了坚实的基础,也注定成为“赛事之城”。

深圳有山有海,拥有得天独厚的办赛环境;十五运会场馆采用“新建+改造”模式,首创“美丽全运”“无废全运”的理念,将赛事与生态建设、低碳管理深度融合;拥有无人机配送、AI机器人、数字孪生指挥系统(一图感知、一键调度),为智慧办赛提供科技支撑。此外,深圳与香港合作的首个跨境马拉松测试赛,创新“无感通关”模式,破解了跨境要素流动难题,区域协作能力的提升也为深圳的办赛提供了强有力的保障。

羊城晚报:深圳在办赛能力等方面经历了怎样的蜕变?赛事为深圳带来哪些变化?

潘勇:近年最大的感受是深圳在办赛规模、办赛能力和专业化上显著提升,也带动城市环境全面升级。例如十五运会测试赛采用“超负荷检验”机制,如射箭项目创新采用“主场+副场”双场地联动,残特奥会首创“分区+网格”动态管理,实现问题24小时内响应,这些都是办赛模式上的创新。在环境提升方面,220公里滨海蓝带、荧光跑道等潮玩地标涌现,绿化提升覆盖主干道。例如“山海连城计划”贯通绿道网络,骑行爱好者可以“50公里骑行一路畅达”。

羊城晚报:如何看待深圳的体育氛围,为什么会有越来越多的深圳人加入到运动中来?

潘勇:深圳人运动热情高涨源于城市基因与政策设计。首先是深圳一年四季温暖如春,生态环境非常适合运动;其次深圳是全国年轻人最多的城市,更加有活力和创新意识;最后是完善的体育设施推动了城市体育的发展,“10分钟健身圈”覆盖全域,公园、绿道、滨海空间可达性高,从“娃娃抓起”的体育培训到中老年广场舞,全民运动已成常态。

羊城晚报:十五运会的举办,为深圳带来了哪些变化?

潘勇:我能明显感觉到场馆建设和海滨景观建设全面提速,机器人、高清显示等科技产品也通过赛事场景落地。在赛事密度上,也能感受到大赛带来的变化。以深圳自行车赛事为例,今年深圳将举办近15场“山海连城 骑乐无穷”自行车骑行活动,包括海峡两岸自行车赛、盐田区和光明区的国际自行车公开赛以及全国山地自行车联赛等,赛事贯穿全年,这是十五运会带来的效应,老百姓也在骑行中收获幸福感。

羊城晚报:成为国际著名体育城市,深圳在哪些方面还需要提升?

潘勇:打造国际著名体育城市,深圳目前每一步都走得很稳、很坚实。我希望未来在四个方面进一步强化,首先持续打造本土IP赛事,大力推广深圳马拉松、“山海连城 骑乐无穷”等自有品牌赛事;其次完善“软联通”,深化跨境规则衔接,不断提升承办国际赛事的效率和能力;第三是补足专业人才,如扩大“深圳工匠”计划(职工技能大赛培育1300名高技能人才),覆盖体育管理、科技运维领域人才;最后是均衡布局,增加龙岗、光明等区域场馆利用率,避免资源中心化,推动全域体育协同发展。

文|记者 柴智

图|深圳市文化广电旅游体育局